體外沖擊波治療儀百科知識

一、定義與原理

體外沖擊波治療儀(Extracorporeal Shock Wave Therapy, ESWT)是一種通過體外產生高能聲波(沖擊波)作用于人體組織,以促進組織修復、緩解疼痛的非侵入式醫療設備。其核心原理包括:

機械效應:沖擊波通過壓力變化刺激細胞膜通透性,加速代謝和血管新生。

空化效應:液體微泡破裂釋放能量,松解鈣化沉積或纖維粘連。

鎮痛機制:抑制疼痛信號傳遞(如降低P物質和緩激肽水平)。

二、沖擊波類型與作用特點

聚焦式沖擊波

能量集中:焦點深度可調(通常1-6 cm),穿透力強,用于深部組織(如股骨頭壞死、骨不連)。

應用場景:骨科、運動醫學。

發散式沖擊波(放射式)

能量擴散:作用范圍廣,適用于淺表組織(如足底筋膜炎、網球肘)。

安全性:痛感較輕,適合門診治療。

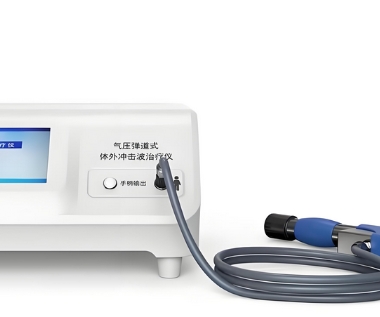

氣壓彈道式沖擊波

機械撞擊:通過壓縮氣體驅動子彈體撞擊探頭產生能量波,成本較低。

智能型沖擊波設備

集成超聲或X光成像引導,精準定位病灶。

三、主要適應癥

骨科與運動損傷

肌腱病:跟腱炎、肩鈣化性肌腱炎、網球肘(肱骨外上髁炎)。

骨病:骨折延遲愈合、骨不連、股骨頭缺血性壞死(早期)。

筋膜疾病:足底筋膜炎、髕腱炎。

慢性疼痛

肌筋膜疼痛綜合征、慢性腰痛。

其他領域

泌尿科:陰莖硬結癥(佩羅尼病)。

醫美:促進創傷后瘢痕軟化(需特殊探頭)。

四、禁忌癥與風險

絕對禁忌

凝血功能障礙(如血友病)或長期服用抗凝藥物。

治療區域感染、惡性腫瘤或骨骺未閉合的兒童。

妊娠期(尤其腹部、骨盆區域)。

相對禁忌

嚴重心臟病、安裝心臟起搏器患者。

急性損傷期(建議炎癥消退后使用)。

潛在風險

局部反應:瘀斑、腫脹、短暫疼痛加重。

組織損傷:過度治療導致肌腱或神經損傷。

五、操作規范與注意事項

治療前

通過觸診或影像學(超聲/X光)明確病灶位置。

設定參數:能量密度(0.1-0.5 mJ/mm2)、頻率(1-15 Hz)、沖擊次數(1000-4000次/次)。

治療中

涂抹耦合劑確保能量傳導,探頭垂直皮膚緩慢移動。

避開重要神經血管(如腓總神經、橈神經淺支)。

治療后

冰敷10-15分鐘減輕炎癥反應。

48小時內避免劇烈運動或熱療。

六、設備類型與選擇

醫用級設備

高能量型:聚焦式,用于骨科難治性疾病(如德國Dornier、瑞士EMS品牌)。

便攜式:發散式,適合診所或運動隊(如中國產翔宇醫療設備)。

家用設備

低能量發散式沖擊波儀(需醫生指導使用)。

認證標準

國際:CE認證、FDA 510(k)(美國)。

國內:NMPA(中國國家藥監局)三類醫療器械認證。

七、維護與保養

日常維護

清潔探頭表面,防止耦合劑殘留腐蝕。

檢查電纜連接,避免漏電或能量衰減。

定期校準

每6個月校準能量輸出,確保治療劑量準確。

更換老化部件(如氣壓彈道式設備的子彈體)。

八、科學爭議與進展

爭議

療效爭議:部分研究認為其對慢性疼痛的長期效果缺乏高質量證據。

適應癥泛化:部分機構超范圍用于減肥、美容等領域。

新技術

多模態聯合治療:沖擊波與PRP(富血小板血漿)或干細胞療法聯合應用。

可穿戴沖擊波設備:微型化設計用于家庭康復。

九、歷史背景

1980年代:德國首次將沖擊波用于腎結石碎石(ESWL)。

1990年代:拓展至骨科領域,治療鈣化性肌腱炎。

2010年后:發散式沖擊波普及,適應癥進一步擴大。

十、相關術語

能量流密度(ED):單位面積沖擊波能量,決定治療強度。

焦斑區:聚焦式沖擊波能量最高區域,直徑約2-5 mm。

空化閾值:引發空化效應所需的最小能量密度。

提示:體外沖擊波治療需嚴格遵循“個體化劑量”原則,過度治療可能引發組織損傷!建議選擇有資質的醫療機構,首次治療前需簽署知情同意書。

注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

全部商品分類

全部商品分類