2024年6月18日,國際頂尖期刊《自然》雜志網(wǎng)站發(fā)布「2024自然指數(shù)研究領導者」(此前稱自然指數(shù)年度榜單),此次公布的排名是基于2023年3月1日至2024年2月29日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

健康界查閱榜單發(fā)現(xiàn),全球醫(yī)療機構自然指數(shù)排名百強中共有42家來自美國,27家來自中國。其中排名最為靠前的五家中國醫(yī)院分別是:

四川大學華西醫(yī)院(世界第14位)

上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(世界第16位)

中山大學腫瘤防治中心(世界第33位)

復旦大學附屬中山醫(yī)院(世界第35位)

浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院(世界第39位)。

目前,自然指數(shù)(Nature Index)已發(fā)展成為國際公認的能夠衡量機構、國家和地區(qū)在自然科學領域的高質量研究產出與合作情況的重要指標。運用這個數(shù)據(jù)庫,可以根據(jù)各機構的論文發(fā)表數(shù)量及類別來進行排名和期刊索引。

官網(wǎng)顯示,Nature Index的目的是Track top papers(跟蹤頂尖文獻)、Explore collaborations(探索合作)、Compare research performance(評估研究成果)。

對比可知,自然指數(shù)排名與中國醫(yī)學科學院醫(yī)學信息研究所發(fā)布的「中國醫(yī)院科技量值(STEM)評價」排名有不小的差距。排名的變化,與評價體系的不同有關。

科技量值(STEM)從科技產出、學術影響和科技條件三個維度構建評價體系。其中,科技產出維度包括期刊論文及引用,專li、國家及行業(yè)標準和指南等;學術影響維度包括科技獎勵以及學術任職等;科技條件維度包括科研項目和科研平臺等。

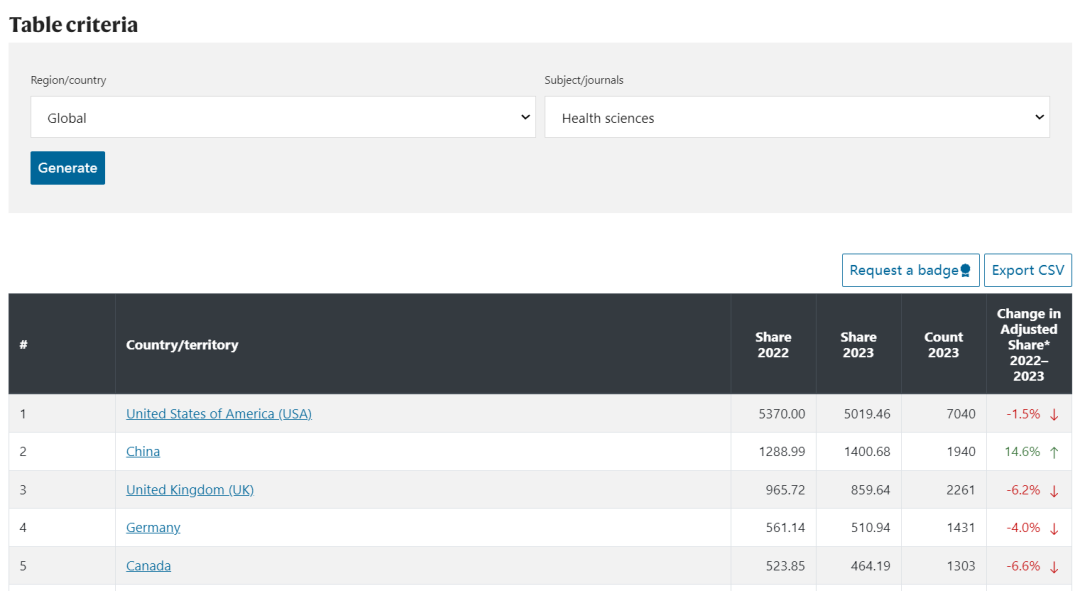

而自然指數(shù)采用論文數(shù)(Count)和貢獻份額(Share)這兩個衡量標準。其中,貢獻份額是自然指數(shù)考慮的關鍵指標之一,通過計算每篇論文作者的貢獻比例,來展示了不同國家、地區(qū)和科研機構在自然科學領域高水平科研產出的情況。

就醫(yī)療機構而言,自然指數(shù)的排名可以在一定程度上反應其在某一特定時間內在基礎領域科研水平的高低。「從某種意義上說,自然指數(shù)也是一種更小范圍的SCI指數(shù)和排名。」中國高校科技期刊研究會常務理事劉天星曾發(fā)文指出。

華西穩(wěn)居第一

武漢異軍突起

據(jù)健康界梳理,全球醫(yī)療機構自然指數(shù)排名百強中的27家國內醫(yī)療機構(統(tǒng)計時段為2023年3月1日至2024年2月29日),按地區(qū)分布排名依次為上海(8家)、廣州(4家)、武漢(4家)、杭州(3家),南方城市的表現(xiàn)力壓北方。

其中,上海、廣州、杭州歷來在醫(yī)學創(chuàng)新方面彰顯優(yōu)勢,武漢則是近些年異軍突起,尤其是位居地區(qū)第一的武漢大學中南醫(yī)院,其快速進步現(xiàn)象值得研究。

武漢大學中南醫(yī)院總體排名位列中國醫(yī)療機構第13位,創(chuàng)歷史新高。據(jù)了解,在中國醫(yī)學科學院最新發(fā)布的五年總科技量值(ASTEM)榜單中,武漢大學中南醫(yī)院位列全國醫(yī)院第30名,2023年度獲批國家自然科學基金項目數(shù)位居全國醫(yī)院第23位,2023年12月該院在《自然》雜志發(fā)表湖北省醫(yī)療機構首篇本土《自然》正刊文章,取得歷史性突破。

近年來,任何和醫(yī)學科研創(chuàng)新相關的評價,華西醫(yī)院總能在國內醫(yī)院中獨占鰲頭,成為當之無愧的創(chuàng)新標桿。

究其原因,是華西醫(yī)院構建了涵蓋基礎研究、轉化研究、臨床研究、產業(yè)化研究、上市后研究的創(chuàng)新平臺,形成了完整的醫(yī)學創(chuàng)新與成果轉化的服務鏈,設立了轉化創(chuàng)新方面的基金,并推出了有足夠力度的激勵政策——科研成果轉化所得的80%-90%將獎勵給科研團隊。有平臺、有資金、有政策,華西已經(jīng)形成了較為領先的創(chuàng)新土壤和文化。

健康界對比2023年自然指數(shù)榜單(基于2022年1月1日到2022年12月31日數(shù)據(jù)統(tǒng)計)發(fā)現(xiàn),中國醫(yī)療機構整體表現(xiàn)有所上升,進入TOP100的醫(yī)療機構數(shù)量比起上一年度的19家多了8家,排名靠前的醫(yī)療機構名次也穩(wěn)中有升。

去年排名前五的醫(yī)療機構分別是四川大學華西醫(yī)院(世界第19位)、上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(世界第27位)、上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院(世界第43位)、復旦大學附屬中山醫(yī)院(世界第45位)、南京鼓樓醫(yī)院(世界第47位)。

我國在生命科學和醫(yī)學領域

基礎研究仍待提升

在2023年自然指數(shù)排名中,中國首次在自然科學領域(物理、化學、地球和環(huán)境科學的總體研究貢獻)超過美國拔得頭籌,一時成為熱門話題,在2024年版的綜合排名中,中國更是全面超過美國,占據(jù)首位。但在健康科學領域綜合排名中,中國依舊排在第2位,并和榜首美國保持著巨大的差距。

值得一提的是,在健康科學領域全球前五名國家中,中國是唯一保持正增長的,與2022年相比,中國的調整后份額增長了14.6%,遙遙領先于其他四國。

2024年全球共有5293所醫(yī)療機構上榜,主要來自中國(986所)、美國(875所)、日本(378所)、德國(292所)、意大利(219所)、法國(195所)、英國(193所)、西班牙(170所)以及印度(127所)等。

美國的醫(yī)療機構實力占據(jù)絕對優(yōu)勢。全球TOP100中有42家醫(yī)療機構來自美國,TOP10中有9家美國醫(yī)療機構,其中TOP3分別是:布萊根婦女醫(yī)院、美國麻省總醫(yī)院、德克薩斯大學西南醫(yī)學中心。

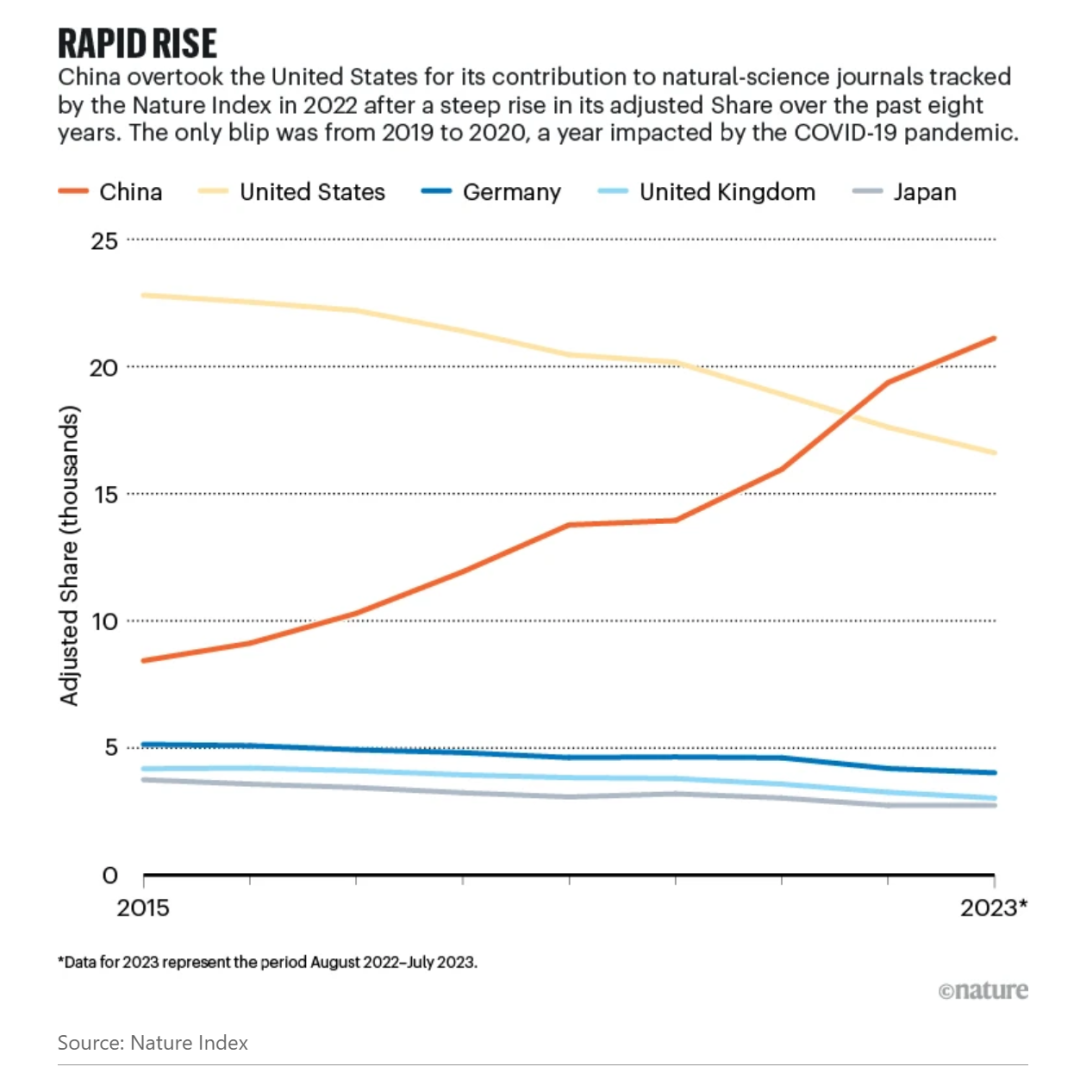

近年來,中國科研論文的產出一直保持著10%以上的增長速度。早在2018年,美國國家科學基金會的數(shù)據(jù)就顯示,中國發(fā)表的論文數(shù)量最多。從2015年至2023年的「自然指數(shù)」來看,中國在高質量研究成果方面一直在迅速縮小與美國的差距。

2015年中國發(fā)表高質量科研成果的貢獻份額(Share)相當于美國產出的37%。到2020年,這一比例已升至69%。在2023年的榜單上,中國的「貢獻份額」已經(jīng)超過美國。自然指數(shù)貢獻份額躍居世界第一,說明我國科研論文在保持量的高速增長的同時,質也在穩(wěn)步提高。

任何指數(shù)與排名,都涉及人的主觀選擇與評價,類似數(shù)學建模,為解決實際問題,首先確定問題的范圍和邊界,再作出簡化假設,遴選最優(yōu)參數(shù),忽略一些可能不太重要的變量。因此,在指數(shù)排名結果的解釋上必須明確其邊界和適用范圍。

據(jù)報道,自然指數(shù)所遴選的自然科學期刊由科學家所組成的獨立小組選出,從結果上看,自然指數(shù)期刊數(shù)量僅占Web of Science自然科學期刊的4%至5%,但在總引用量中占近30%。這種方法仍符合文獻分布規(guī)律「布拉德福定律」,本質上仍屬于「以刊評文」的范疇。

從學科結構來看,自然指數(shù)期刊包括綜合性期刊5本、生命科學38本、地球與環(huán)境科學11本、物理學和化學30本。自2014年首次引入自然指數(shù)以來,中國「份額」迅速增加,中國在2021年成為物理學和化學領域的領先國家,2023年在地球和環(huán)境科學領域也首次超過美國,這些學科都是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢學科。

但在基礎研究投入產出最大的生命科學和醫(yī)學領域,我們仍有一定差距。值得注意的是,從2023年開始,自然指數(shù)數(shù)據(jù)庫首次收錄來自64種醫(yī)學期刊的文章,讓用戶可以追蹤衛(wèi)生科學領域的相關趨勢。在這一領域,美國遙遙領先,其份額達5019,是位居第二的中國份額的3倍多。

基礎研究是整個科學體系的源頭,是所有技術問題的總機關。劉天星表示,當前我國仍有不少關鍵核心技術受制于人,面臨「卡脖子」等問題,究其根本還是由于基礎研究比較薄弱,原始創(chuàng)新能力有待提高。提升原始創(chuàng)新能力、搶占科技制高點,不僅需要以科研論文為表征的研究「高原」,更需要代表性、引領性的研究「高峰」。

審視各類指數(shù)和排名,要讀出肯定,也要讀出鞭策,以科技自立自強為目標,以問題和需求為導向。

(文章來源于HC3i數(shù)字醫(yī)療網(wǎng))

全部商品分類

全部商品分類